Amanece nevado en Chelyan, un pequeño pueblo situado en el corazón de West Virginia, muy cerca de Cabin Creek. Casas bajas y unifamiliares dibujan un paisaje típicamente rural, escoltado a ambos lados por las vías del tren. Al frente, serpentea un riachuelo congelado que se pierde entre los frondosos bosques del Kanawha. Por un camino que discurre paralelo a la vía principal del pueblo se llega a las minas de carbón, descubiertas a principios de siglo y explotadas desde entonces. Es la América olvidada, la América real. Allí es donde la crudeza de la vida se manifiesta en toda su expresión, lejos de los focos y de los grandes rascacielos. Pura. Sin edulcorantes.

En una de esas casas, envuelto entre la ténue luz del invierno, se escucha a un chico botando el balón. Tira, coge el rebote y vuelve a tirar. Un ciclo que se repite hasta el infinito, como si ya no pudiera distinguirse entre el inicio y el fin. El chico es tan fino como la lluvia, y tan ligero que una ráfaga de aire podría llevárselo. De hecho, el médico le ha recetado suplementos vitamínicos para ayudarle a estimular su desarrollo. Uno de sus vecinos, cautivado por esa afable inocencia, le permite jugar en la canasta de su patio delantero. Se está forjando una de las carreras más célebres en la historia del baloncesto.

Se está forjando a Jerry West.

Allí, frente a la eterna soledad del aro, es donde comienza el camino de Jerry. Para él, aquel escenario le ofrece la posibilidad de escapar. Huir de un mundo que, aunque reducido, se ha vuelto tan lúgubre que ahoga. Tan pesado que aplasta.

El matrimonio West, compuesto por Howard y Cecil, sobrevive como puede a una existencia marcada por la ausencia de lujos. Él, que trabaja como electricista en la mina de carbón, se levanta a las 4.00 de la mañana y no regresa a casa hasta las 18.00 de la tarde, fatigado por jornadas de trabajo maratonianas. Ella, servicial ama de casa, se encarga de cuidar a los seis vástagos que han engendrado. Tres hermanas y tres hermanos. De entre todos ellos, Jerry es el más pequeño. Llegado al mundo en mayo de 1938. El mayor, David, es el auténtico corazón del hogar. Su carisma, su bondad natural y su generosidad hacen que sea amado e idolatrado por el resto. Especialmente por Jerry. Ambos comparten una pasión común por el baloncesto, y ocupan las tardes del sábado pegados a una vieja radio, escuchando las andanzas del equipo universitario de West Virginia. Buscan aprovechar al máximo cada instante juntos, antes de que David se marche a combatir como soldado en la guerra de Corea.

Destinado a miles de kilómetros de Chelyan, David se bate cada día en las duras trincheras del territorio surcoreano. Sudando sangre en un conflicto que no es el suyo y penando en un país que desconoce. Cada noche, cuando el sonido de los tiros concede un respiro, David aprovecha para escribirle a su familia. Tranquiliza los ánimos de la madre, recita versículos de la biblia para el padre, abraza a sus hermanas y le susurra con la pluma a su querido Jerry: ‘sigue practicando con tesón cada día, no te rindas’.

En la mañana del 9 de junio de 1951, con el sol abriéndose entre el paisaje de Chelyan, dos hombres de uniforme llaman a la puerta de los West. Acude a abrir el padre, mostrando una mueca de intriga en ese rostro curtido por el tiempo. La madre, que les ha visto acercarse a través de la ventana, se niega a acercarse a la puerta intuyendo lo que llega. No encuentra fuerzas. ¿Qué otro motivo podría haber para que dos oficiales de los Estados Unidos estuvieran allí? Tras realizar el saludo correspondiente, le comunican la trágica noticia. A la edad de 21 años, el sargento de infantería David Lee West ha fallecido a causa de unas heridas provocadas por la metralla de un misil disparado desde el aire. Jerry, que como es costumbre ya ha partido para realizar su rutina habitual de entrenamiento, se enterará al regresar a casa. Su vida nunca volverá a ser igual. Aquel chico alegre, tierno y extrovertido, se encerrará en sí mismo para siempre.

«Nunca olvidaré el día en que trajeron el ataud a casa. Siempre me pregunté, ¿por qué? ¿por qué él? Aún a día de hoy, lo que más lamento es que mi hermano no pudiera verme jugar. Creo que se habría sentido orgulloso de mí.»

La noticia también romperá en mil pedazos la casa de los West. El padre, que ya arrastra problemas con el alcohol, pagará con su familia todo el dolor y el resentimiento acumulados. Palizas aleatorias se suceden cada día. Gritos, golpes y reproches que tendrán a Jerry, de tan solo 12 años, como el blanco más apetecible. Parecía que Howard buscaba así castigarse a sí mismo, maltratando al hijo que, precisamente, más se le asemejaba en lo físico. De manera injusta, le estaba transmitiendo el virus de la baja autoestima. Uno que te come lentamente por dentro.

«Evitaba volver a casa hasta altas horas de la noche. No era un lugar agradable para vivir. Solía pegarme con cualquier cosa que tuviera a mano, especialmente con la hebilla de un cinturón. Recuerdo una ocasión en la que mi madre preparó la misma cena durante seis días seguidos. Una sopa de verduras. Yo era un niño, y le dije a mi madre que no quería comer más eso. Aquello despertó la furia de mi padre. Fue terrible.»

Indefenso y aterrado, Jerry solo podía refugiarse en el consuelo que le proporcionaba la canasta. Una noche, tras presenciar como el padre golpeaba a su hermana Hannah, Jerry consiguió reunir todo el coraje que había sido incapaz de reunir cuando los bofetones se dirigían hacia él. Le amenazó con utilizar una pistola que escondía bajo la almohada y disparar si volvía a tocarle a él o a sus hermanas. A partir de ese tenso momento, los ataques de Howard empezaron a remitir.

Mientras tanto, Jerry West seguiría afinando sus cualidades técnicas. De entre todas ellas, se embarcó en la misión de pulir su suave tiro en suspensión. Realizaba aquella tarea con una obsesión tan insana que a veces se olvidaba de comer, motivando las broncas de su madre. La rutina, repetida hasta la extenuación, seguía un patrón fijo: realizar un último bote seco contra el suelo antes de levantarse para ejecutar. Un bote que, reflejado contra la inestable tierra del patio, solía salir despedido con violencia, impactándole en la cara. Así hasta conseguir domarlo y perfeccionarlo. En el futuro, aquello le proporcionaría su indudable seña de identidad.

Enrolado en el East Bank High School, instituto situado en la localidad con mismo nombre, West pondrá a prueba sus cualidades individuales en un contexto colectivo. En su año ‘senior’ logrará hacerse con el campeonato estatal de West Virginia. La leyenda del chico con aspecto de fideo se extenderá por la prensa local, y el centro buscará honrarle cambiándose el nombre por un día, pasándose a llamar ‘West Bank High School’. Tradición que, cuenta la leyenda, se mantendría cada año hasta el cierre del centro en 1999. Muchos años después, la hija del entrenador Roy Williams, Susie, todavía se acordaba de la huella dejada por Jerry:

«Jerry se rompió el tobillo en su año sophomore. Lo que hizo mientras estaba lesionado fue practicar 100 lanzamientos y 100 tiros libres todos los días. Entrenaba todo el rato. Mi padre siempre contaba que era un genio, tanto en lo deportivo como en lo intelectual. Nunca tuvo a otro como él.»

Poco después, atraído por los cantos de sirena, el mítico entrenador de West Virginia, Fred Schaus, se presentó en la casa de los West. Aquel hombre calmado y comprensivo, galvanizado ya por mil batallas, pondría toda la carne en el asador para reclutarle. Jerry, de natural amable pero tímido, no trataría de impresionar a los invitados con actitudes grandilocuentes. Y eso a pesar de que había recibido hasta sesenta cartas de universidades distintas reclamando sus servicios. En ese tono bajo, sin embargo, podía percibirse cierta determinación. Schaus lo notaba, y aquello le cautivó mucho. Eso, y la buena mano para la cocina de Cecil. Convencidos los padres, el viejo sueño de Jerry se haría realidad, pasando a formar parte de los orgullosos Mountaineers de West Virginia. Pese a todo, quedaba en Jerry la tristeza de no poder compartir aquel logro con su hermano.

La vida de West en la universidad transcurriría con calma. En lo deportivo, Schaus exprimía cada gota de su inmenso talento. Existía entre ellos una relación de padre-hijo, como si se necesitaran el uno al otro. Jerry rompería allí todo tipo de records, acumularía numerosos galardones individuales, siendo nombrado primer equipo ‘All-American’ hasta en dos ocasiones, y se quedaría a las puertas del título en 1959. En lo emocional, su timidez se entremezclaba con una candidez seductora. Heredada directamente de David. No obstante, a Schaus le preocupaba especialmente esos largos periodos en los que Jerry parecía ausentarse por completo del mundo. De hecho, cuenta en sus memorias que en una ocasión estuvo una semana entera sin emitir una palabra. Su compañero de equipo y habitación, Jody Gardner, llegó a afirmar que, a veces, convivir con West era como hacerlo con un espectro. Siempre mudo y apartado, incluso cuando se rodeaba de sus mejores amigos. Aquella melancólica vulnerabilidad, sin embargo, provocaba que todos le quisieran como a un hermano.

Su vida ganaría cierto equilibrio el último año de universidad. Sentado en los pupitres de clase, portando ese aire tan enigmático, atraería la atención de Martha Jane Kane. Una chica organizada y responsable proveniente de buena familia. Jerry, tan tímido como siempre, no se atrevió a pedirle salir hasta pasado un tiempo. Y eso que su figura era notablemente conocida y admirada en todo el campus, lo que le habría inyectado un plus de confianza tan atractivo para el otro género. Pero ni con esas. A veces parecía que ni el propio Jerry se reconocía a sí mismo.

«Estuvo mandándome papelitos y tonteando durante semanas hasta que finalmente me pidió salir.»

Dos años después, se casarían.

Pese a sus evidentes problemas para socializar, West suele recordar con nostalgia su época en la universidad. Allí no solo conoció a la mujer de su vida, también hizo algunas amistades inolvidables. Compañeros de equipo como su inseparable Willie Akers, al que había tenido como rival en el instituto; o el mítico e irrepetible Hot Rod Hundley. Este último leyenda del baloncesto tanto a nivel estatal como nacional. Hot Rod, de natural dicharachero, coincidiría con el Jerry West freshman. Entre veterano y novel nacería una rivalidad que después mutaría en amistad. Contrastaba la actitud desenfadada del primero, mago y malabarista del balón, con la extrema seriedad competitiva del segundo. Para West, ganar o perder era algo muy serio, casi como una exigencia existencial. Cada vez que perdía un partido West se autoflagelaba con saña. Nunca quiso buscar culpables fuera, a pesar de que, casi siempre, el único libre de culpa era él. Al revés, era tan duro consigo mismo que vivía en un estado permanente de ansiedad. Atormentado por su ingobernable pasión perfeccionista.

«Odiaba perder más que cualquier otro hombre que yo haya conocido en mi vida», contaría Pat Riley, compañero suyo en Lakers muchos años después.

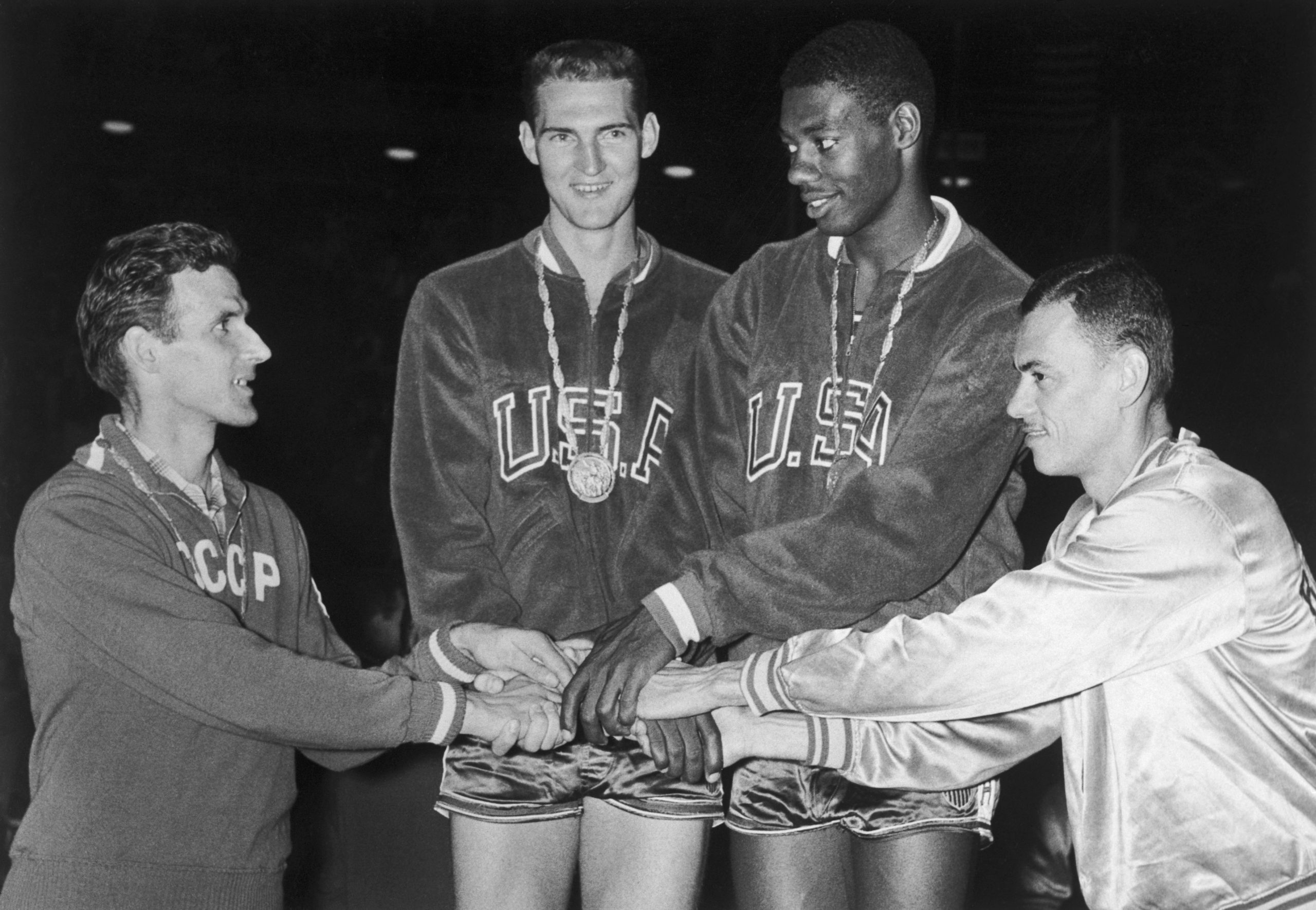

En el verano de 1960, y tras completar su ciclo colegial con West Virginia, el talentoso escolta viviría una de sus mejores experiencias como jugador de baloncesto. Tras unas pruebas de selección llevadas a cabo en marzo y abril, Pete Newell, entrenador de la selección norteamericana, le llamaría para formar parte del equipo olímpico. Concentrados en Roma, West convivió con algunos nombres ilustres: Walt Bellamy, Jerry Lucas, Darrall Imhoff (futuro compañero en LA) o Adrian Smith. Este último, alistado en las Fuerzas Armadas, conectaría especialmente con Jerry. Con ningún otro podía compartir confidencias acerca de su hermano David. Sin embargo, de entre toda aquella ristra de nombres, a West, como al resto del grupo, le impresionó especialmente uno: Oscar Robertson. Allí fue donde ambos hombres, que a la postre forjarían una de las rivalidades más especiales en la historia del baloncesto profesional, se conocieron directamente por primera vez. De hecho, West y Robertson co-capitanearon una selección que arrasó en su camino hacia el oro.

Pocos meses después, llegaría su esperado debut en la NBA. Escogido en la segunda posición del draft, solo por detrás de Oscar, West haría las maletas rumbo a la soleada Los Ángeles. Los Lakers, antaño afincados en Minneapolis, acababan de cambiar su localización, y venían de sobrevivir milagrosamente a un accidente aéreo que a punto estuvo de terminar en tragedia. Aquel equipo en busca de una nueva identidad ya contaba con su propia superestrella: Elgin Baylor, el mejor alero de su época. Por tanto, la apuesta angelina era construir todo un engranaje competitivo en torno al que debía ser el mejor dúo anotador de la liga: Baylor-West. Y no iban mal encaminados.

Por si fuera poco, en aquellos Lakers también estaban Hot Rod Hundley y Fred Schaus, que se marcharía con West para debutar como entrenador NBA. Aquel trío eterno, al que se uniría un año después Bobby Smith, motivaría una icónica frase del propio Hundley. Una que resonaría por todo Los Angeles:

«West Virginia takes over the Lakers» (West Virginia se hace con el control de los Lakers)

En el fondo, parecía que la franquicia de Bob Short (posteriormente de Jack Kent Cooke) buscaba crear el entorno ideal para Jerry. Rodéandole de caras conocidas, se facilitaba su integración en un nuevo contexto radicalmente diferente, y se aprovechaba así la química fraguada tiempo atrás. Además, la actitud humilde de Jerry evitó que surgieran roces con el resto del grupo. Es decir, con la gente de Baylor y Larusso. Más bien al contrario, ambos le acogieron con los brazos abiertos. Siempre provocaba el mismo efecto en los demás. En noviembre de 1961, Sports Illustrated publicaría un reportaje en el que se constataba la buena actitud que gobernaba el vestuario angelino.

«Mucha gente del club afirma que los Lakers son el grupo más amigable y unido de la liga. Puede que esto se quede corto, pero realmente han logrado conectar muy bien, algo inusual en este mundo. Uno de los motivos responde a la actitud amistosa y poco abrasiva que muestra Schaus. La otra es su idea de rotar compañeros de habitación durante todo el año. En una liga donde las superestrellas que comparten vestuario no siempre conviven en buenos términos, Schaus ha logrado hacer que Baylor y West estén felices el uno con el otro, y que el resto del equipo esté cómodo con ellos.»

Roger Williams – Sports Illustrated (20/XI/1961)

Con paso firme, West fue trabajándose un lugar de privilegio en la liga. Pocos deportistas, a excepción quiza de Russell, poseían esa combinación de talento y determinación. Jerry machacaba a los rivales gracias a su bello tiro en suspensión, de mecánica ágil y descarga supersónica. Verle tirar levantándose después de un bote seco (su jugada favorita), era como asistir a un recital de poesía. Como una sinfonía hecha para tocarse al ritmo de versos becquerianos. Ningún otro jugador poseía ese lanzamiento tan hermoso, tan moderno y tan efectivo.

Pero no quedaba ahí su repertorio. Su juego de ataque se complementaba con una penetración decidida al aro (que en numerosas ocasiones pagaría con sangre), una buena visión de juego, que le permitía alternarse sin problemas entre las posiciones de base y escolta, y un dominio ideal de los tiempos. Atrás, West destacó por ser el exterior con mejores dotes defensivas de su era. Colocación, fundamentos y toneladas de instinto. Medirse a él equivalía a hacerlo contra un perro de presa que jamás paraba de morder.

«Recuerdo que muchas jugadas eran un contraataque de 3 vs 1, en el que Jerry se quedaba como último hombre de su equipo. Nos daba tanto miedo su defensa que incluso en esas situaciones se solían cometer muchos errores», contaría Al Attles, entrenador de los Warriors campeones en 1975 y antiguo rival en la pista de West.

«La gente que entendía verdaderamente el juego respetaba lo bueno que era en defensa», relataría también Dave Bing, vieja estrella de los Pistons.

Pero más allá de sus atributos técnicos y físicos, dormía en el interior de Jerry West un intangible que marcaba la diferencia. Una característica mental, proyectada en dos frentes, que le hacía distinto: su determinación obsesiva y su infalibilidad en el ‘clutch’.

La primera condición le transformaba en un torrente de energía imposible de contener. Cada partido, sin importar la transcendencia del momento, lo disputaba con una intensidad marcial. Hasta tal punto que, en pos de alcanzar el objetivo, no le importaba sacrificar su propio cuerpo, y someterlo a castigos dificilmente soportables para cualquier otro. West llegó a fracturarse la nariz hasta nueve veces durante su carrera deportiva, amén de forzar y jugar bajo el dolor de múltiples lesiones. Eso si, a diferencia de muchos otros jugadores, duros pero fanfarrones, él callaba. Su dureza era estóica, desprovista de cualquier artificialidad.

El elemento kamikaze en el juego de Jerry West, tan parecido al de Iverson, sería detallado por el Los Angeles Times en un interesante reportaje de 1967. Para aquella pieza se le haría posar por partida doble: en una primera foto aparecía ataviado con material de protección que usan habitualmente los jugadores de fútbol americano; y en la otra, ejecutaba uno de sus típicos tiros en suspensión adornado con diversas anotaciones a mano, que detallaban el cómo y el dónde de cada lesión.

Con respecto a su poder de convocatoria en el ‘clutch’, sobra decir que West lograría ganarse una fama de valor incuantificable. Todo el conglomerado que formaba la NBA – prensa, jugadores y aficionados – llegó a considerarle como el jugador más decisivo en los momentos calientes. Sin discusión posible. Incluso Oscar Robertson, eterno némesis, le reconocería esta distinción en su famosa autobiografía The Big O: My Life, My Times, My Game:

«Jerry West fue el mejor jugador en el clutch que yo haya visto, el mejor tirador, y uno de los mejores competidores. Su mayor talento era el ser capaz de aparecer en el momento adecuado para realizar un gran tiro o un pase. Jerry odiaba tanto perder que podías notar como le transformaba. Él y yo fuimos amigos, pero nuestra rivalidad fue muy intensa.»

Ejemplos que ilustren la infalibilidad de West los hay a patadas. Tantos que sería imposible rescatarlos todos, aunque si conviene realizar un breve repaso por algunos de los más famosos:

– En el tercero de las Finales de Conferencia de 1962 ante Detroit Pistons, clave en la serie, anotaría 11 puntos en el periodo final. Incluidos dos tiros en suspensión y dos tiros libres con menos de tres minutos por jugarse que sirvieron para sentenciar el envite.

– En el tercero de las Finales ante Boston, de nuevo en 1962, encadenaría dos jugadas decisivas en apenas unos segundos. Con los Lakers perdiendo de 2 puntos, Jerry forzaría una penetración suicida ante Russell para ir a la línea de tiros libres y empatar. Poco después, en la siguiente jugada, aparecería de la nada para robarle el balón a Sam Jones, realizar un eslalón frenético hacia el aro rival, y ganar el partido con una bandeja sobre la bocina.

– En el segundo de las Finales de Conferencia de 1963 ante los Hawks de St. Louis, y con los Lakers perdiendo de 1 punto, forzaría otro robo para posteriormente enchufar el tiro ganador desde media distancia.

– En el séptimo de las Finales de Conferencia de 1966, de nuevo ante los Hawks, anotaría 13 de sus 35 puntos en el último periodo, permitiendo así que los Lakers pasaran a la ronda final.

– En el quinto de las Finales de 1966 ante Boston, Jerry West anotó otro tiro en suspensión desde la esquina para sellar la victoria.

– En el tercero de las Finales de Conferencia de 1968 ante los Warriors, el escolta anotaría 6 de los 8 puntos que cosecharon los Lakers en los instantes finales. Acabaría aquel encuentro con 40 puntos en su haber.

Y así sucesivamente.

Pero pocas cosas igualan lo ocurrido en los Playoffs de 1965. Nada más abrir la serie ante Baltimore Bullets, que servía como forma de clasificarse directamente para la Final (en aquellos tiempos la liga se componía de 8-9 equipos), Baylor sufriría una terrible lesión de rodilla y causaría baja para el resto de la postemporada. Sin su mejor acompañante en la pista, y teniendo que hacer frente a los duros Bullets, Jerry West realizaría una declaración de intenciones al término del primer encuentro: «Haré todo lo que esté en mis manos para que los Lakers puedan competir hasta el final.» Dicho y hecho. En aquellos seis duelos Jerry promediaría la friolera de más de 46 puntos/partido, en una de las demostraciones más heróicas en la historia del deporte norteamericano. Una marca de anotación en una serie de Playoffs que todavía se mantiene vigente, más de medio siglo después. Ni Jordan, Bird, Bryant, Lebron, King, Kareem, Durant, Curry o Iverson han podido batirla. Los Lakers, por supuesto, volvieron a clasificarse para el enfrentamiento final ante Boston. El enésimo.

Pese a todo, pese al esfuerzo, la determinación y al coraje, el trauma de finalizar segundo acosaría repetidamente a West. Como un demonio interior cuya voz era incapaz de aplacar. Hasta ocho veces cayeron los Lakers en las Finales, ya fuera contra Boston (seis) o frente a New York (dos). El mismo guión una y otra vez. Replicado hasta el cansancio. De todos ellos, el episodio más doloroso fue sin duda el de 1969. Con unos Lakers reforzados tras el fichaje de Wilt Chamberlain, y un séptimo encuentro disputado en casa, parecía que los angelinos podrían al fin superar aquella eterna barrera psicológica. Así al menos lo pensaba la gerencia deportiva, que no dudó en colgar una ristra de globos del techo del Forum, anticipando ya la victoria. Un detalle en apariencia menor que hirió el orgullo de los célticos, viejos y cansados, pero tan fieros como siempre.

West, que jugaría el partido con el muslo izquierdo vendado debido a un desgarre del tendón en el duelo anterior, realizaría una de sus exhibiciones más célebres. 42 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias con una pierna tocada, coartando sustancialmente su velocidad y agilidad natural. No fue suficiente para superar a la Boston de Russell. Un histórico duelo marcado por el tiro milagroso de Don Nelson, y la grave tensión entre Chamberlain y el entrenador de Lakers, Butch van Breda Kolff, que no sacaría a pista al titán en los cinco minutos finales. Wilt, que se había retirado al banquillo dolorido por un golpe en la rodilla, pidió regresar a dos minutos de acabar el encuentro. Una demanda a la que van Breda Kolff no accedió, alegando que el equipo estaba jugando mejor sin él. Lo ocurrido después ya es historia.

La NBA, que inauguraba el premio de MVP de las Finales, galardón que en teoría debía premiar a un miembro del equipo ganador, no pudo evitar honrar a Jerry West. Era imposible no reconocer, incluso para los propios rivales, que el escolta de West Virginia había sido el mejor jugador del planeta en aquellos siete partidos. Una realidad ejemplificada por el detalle de John Havlicek, que buscando animar a un emocionalmente destrozado West, se acercaría para susurrarle al oído una frase emotiva:

«Te quiero, Jerry.»

Por su parte, Russell se sumaría al reconocimiento en la entrevista pos-partido:

«Los Angeles no ha ganado el campeonato, pero Jerry West es un auténtico campeón.»

Lo que aconteció aquel verano resultó un auténtico infierno para West. El peor momento de su vida deportiva. La derrota pesó en él como nunca lo había hecho antes, agudizando una depresión que venía fraguándose desde hacía tiempo. Largos paseos en coche hasta casa, junto a su mujer, en los que no se escuchaba una sola palabra. Pese a la insistencia de ella. Rituales de silencio por la autopista en los que, tras dejarla en la puerta, volvía a emprender el camino a solas en dirección a Palm Springs. Desapareciendo del mundo durante al menos una hora.

«Lo que más me dolía era no poder llegar a él. Eso me mataba por dentro. Durante todo este tiempo habíamos hablado de compartirlo todo, tanto las alegrías como los fracasos. Pero era difícil. A Jerry no le gusta que la gente le vea llorar.» Relataría Martha Jane West.

Chick Hearn, mítico periodista y narrador de los Lakers, era uno de los hombres que mejor conocía a West. Tantos años compartiendo vivencias le había convertido en una especie de biógrafo suyo, casi confidente. Pocas personas conocían tan de primera mano el intenso dolor que escondía Jerry. Quemándole poco a poco por dentro.

«No he conocido a un jugador al que le doliera tanto una derrota. Se sentaba solo y miraba al tendido durante horas, como ausente. Perder era como arrancarle de cuajo las entrañas.»

Aquel verano, incapaz incluso de comunicarse con sus hijos, a los que adoraba, contempló seriamente la idea de suicidarse. Poner punto y final. Recordaba los abusos de su padre, que le habían dejado una herida emocional incurable. Pero sobre todo, lo que más le afectaba era un complejo de culpa por la muerte de su hermano David. En su mente, cada fracaso era una forma de decepcionarle. Le taladraba a todas horas un pensamiento intrusivo: que el hermano ‘bueno’ había muerto, y que él, inservible, no merecía el lugar que ocupaba. Solo el prozac, y las ganas de volver a competir en una pista de baloncesto, lograban protegerle de sí mismo.

«He estado tan hundido en algunas ocasiones, cuando todos los demás estaban tan alegres…sinceramente, yo no me gustaba ni me quería.»

Todo aquello le convertía en la figura más humana que caminaba por los pastos de la NBA. Trágicamente humana. Tan cruda y real.

Con el paso de las semanas Jerry fue recobrando lentamente el ánimo, al menos hasta poder hacer una vida normal. Resultaba crucial volver a la sencillez de los orígenes. Él y Jane iban a comer sandwiches a un modesto bar situado cerca de UCLA, como en los primeros tiempos, cuando se trasladaron a Los Ángeles. El dueño, Hollis Johnson, se había convertido en un amigo fiel de la familia. Tanto que durante los veranos, cuando Jerry hacía acopio de fuerzas, ambos se iban juntos a pescar. Una terapia que resultaba muy efectiva. Al menos relajante. Frente a la inmensidad del Pacífico, rodeado de hilo, cebo y sedal, West cultivaba su paciencia. Le permitía desconectar.

Entre tanto, la competición invertiría mucho trabajo y dinero en pos de cambiar su imagen. Lo primero era dotarla de un logo identificativo, que recorriera el subconsciente de los aficionados. Para ello, llevarían a cabo un concurso en el que se presentaron hasta cincuenta diseños distintos. El ganador sería Alan Siegel, amigo íntimo del reportero Dick Schaap, que le permitiría acudir a la hemeroteca de la revista Sport y sacar una foto icónica de Jerry West. Una que le cautivó especialmente. En aquella imagen Jerry adoptaba una pose elegante y decidida, de imperceptible esencia artística. Desprendía ese dinamismo que tanto buscaba Siegel. Así pues, en 1969 se basaría en aquel fotograma para realizar su famoso logotipo. Ese que reconocen ya millones de personas en todo el mundo.

«Tenía un sabor especial. Cogí la imagen y la trazamos. Era vertical y daba sensación de movimiento. Fue una de esas cosas que me hicieron click en la cabeza», contaría Siegel.

Aún a día de hoy Jerry, fiel a su personalidad, sigue sin darle demasiada importancia al asunto. Incluso reniega de ello.

«No me gusta llamar la atención, y cuando la gente me lo recuerda, les digo que simplemente no me identifico con ello. Desearía que lo cambiaran. Creo que Michael Jordan luciría bien como el logo. Es el jugador más grande que he visto.»

Al año siguiente, en las Finales de 1970, los Lakers volverían a caer contra los Knicks en siete competidos partidos. Jerry West, fiel a lo que había demostrado durante toda su carrera, anotaría uno de los tiros más épicos en la historia de la competición. Un lanzamiento milagroso desde más de 18 metros que serviría para forzar la prórroga en el tercer encuentro. Un tiro que, de haber existido la línea de triple en aquella época, seguramente hubiera cambiado el destino de la serie.

La temporada siguiente, en 1971, los Lakers homenajearían a Jerry West en el Forum de Inglewood. Una cita denominada como «The Jerry West night», y en la que Bill Russell, once veces campeón de la NBA y antiguo contrincante, pronunciaría un breve discurso que ya ha pasado a la eternidad:

«Jerry, una vez te dije que el camino al éxito es una odisea, y que el mayor honor que un hombre puede tener es suscitar el respeto y admiración de sus contemporáneos. Jerry, tú posees eso más que ningún otro hombre que yo haya conocido. Eres, en todo el sentido del término, un campeón. Si se me pudiera conceder un solo deseo, pediría que encontraras la felicidad para siempre.»

En el fondo, recogía Russell el pensamiento de todo un país. Pese a sus numerosas derrotas, pocos deportistas concentraban tanto reconocimiento nacional como Jerry West. Por supuesto, en este juicio ejercía una influencia clara el racismo que imperaba en aquellos días, pero aún con todo, conseguía transmitir West algo que los demás no podían. Cierta identificación con su figura. Era como un hijo pródigo escupido de entre las entrañas de América. Uno de los suyos. El yerno perfecto.

Algún tiempo después, en 1972, West lograría por fin reconciliarse con el juego. Aquel fue uno de sus años más redondos, no tanto a nivel de producción (el West de años anteriores había cosechado números mucho más boyantes), pero si en términos de sabiduría y paz mental. Aún convaleciente de una operación de rodilla, había contemplado seriamente el retirarse antes de iniciar el curso, al igual que hiciera su amigo Baylor. No obstante, la decisiva intervención de Bill Sharman, fichado como entrenador de los Lakers, y el apoyo de su mujer, le incitó a realizar una última intentona. Aquel conjunto alcanzaría un nivel de química y ejecución como pocas veces se ha visto, encadenando hasta 33 victorias consecutivas durante la temporada. La influencia de Sharman era evidente. Había logrado reconvertir a Chamberlain y convencerle para la causa colectiva (emulando a Russell). Por otro lado, a West le reservaba el papel de líder en pista, colocándole en la posición de base e impulsando su función como director de orquesta. En las alas, Goodrich y McMillian se encargaban de la tarea ejecutora. Funcionaban con la precisión de un reloj atómico.

Eran una verdadera máquina de ganar.

Jerry West, que había vencido parcialmente la timidez de antaño, se erigía en una de las voces destacadas del vestuario. Era como ese amigo campechano que en un tono suave y discreto se interesa por todos. Conversaba con Chamberlain sobre cualquier tema (el favorito de ambos era los aviones), bromeaba con los pantalones de Flynn Robinson, y en un tono jocosamente irónico, pero cariñoso, le comentaba a Pat Riley que tenía look de estrella. Era él, y no otro, el que impulsaba la camaradería del grupo. El que más contribuía a crear un buen ambiente. Incluso se mostraría más relajado en sus declaraciones a la prensa, marcando distancia con aquel viejo manojo de nervios:

«La parte más dura de dejarlo será abandonar esta vida, los viajes, la convivencia, las risas y los buenos momentos. Este es el mejor trabajo del mundo porque puedes compartir mucho tiempo con un grupo excelente de personas. Sé que cuando cuelge las botas me costará aceptarlo. Elgin se debe estar volviendo loco. Todo el mundo dice que esto es un juego de niños, pero en realidad, es una vida de niño también.»

Antes de dejarlo, no obstante, llegaría la Final de 1972, de nuevo ante los Knicks. Un acontecimiento en el que Jerry West al fin encontraría la redención deportiva. De hecho, en aquella serie los Lakers evitaron especular al máximo, despachando el asunto en cinco partidos. Todos ellos decididos por una ventaja de hasta catorce puntos.

Por fin era campeón. Ya nadie podía reprocharle nada.

A la postre, la carrera del ‘Logo’ duraría un par de temporadas más (con otra final perdida ante New York en 1973), colgando definitivamente las botas en 1974. Aquejado de numerosas lesiones y habiendo perdido ese fuego interior que siempre le había caracterizado. No podía ofrecer más.

«Ya no siento las ganas de competir de antaño, y no estoy dispuesto a sacrificar mis principios. Quizá espere demasiado de mí mismo, pero creo que ha llegado la hora de dejarlo.»

Se marchaba así el corazón de la NBA. Su pulso acelerado y latido venal. La pasión llevada hasta el extremo y hecha jugador de baloncesto. El héroe trágico, como en las epopeyas griegas.

Algún tiempo después, y buscando calmar su eterno gusanillo competitivo, Jerry West volvería a acercarse al mundo del aro. Primero como entrenador, una experiencia que no resultó del todo positiva, y después como General Manager. Allí, en la soledad de los despachos, se sintió como pez en el agua. Primero ayudaría a levantar la dinastía ochentera de Lakers, el Showtime de siempre alimentado por Magic, Kareem o Worthy; y después repetiría en los albores del nuevo siglo, construyendo un equipo comandado por Phil Jackson y que levantaría tres títulos consecutivos entre 2000 y 2002. Ya es de sobra conocida su milagrosa labor en el verano de 1996, cuando logró conseguir de una tacada a Shaquille O’Neal, vía traspaso con Orlando, y negociar con Charlotte para hacerse con Kobe Bryant en el draft. Incluso ha contribuido al levantamiento de un tercer proyecto exitoso, al ser consejero y consultor de estos Warriors que maravillan en la actualidad. Una posición que ya no ocupa.

Uno podría argumentar, más allá de títulos y reconocimientos, que Jerry West es el hombre más importante que ha dado la liga. Piénsenlo detenidamente. Fue uno de sus jugadores más célebres, es la imagen literal de la competición, y ha ejercido influencia (directa o indirecta) en algunas de las dinastías más importantes que ha habido. Es una cuestión debatible, por supuesto, pero al menos existe espacio para construir el argumento. Su legado impregna cada rincón de la NBA.

Y, a pesar de ese poder, sigue transmitiendo West la añeja vulnerabilidad de siempre. Como si todo hubiera sido un sueño. Como si siguiera siendo aquel chico enclenque enamorado de la canasta. Ese que salía a practicar nevara o abrasara. En muchos sentidos, la magia de Jerry estriba en que sigue siendo el mismo. Exactamente igual.

Tal vez por eso sea tan querido.

——————————————————————————————————————

Para el desarrollo de esta pieza ha sido fundamental la influencia de dos obras: West by West: My Charmed, Tormented Life (autobiografía) y Jerry West: The Life and Legend of a Basketball Icon, de Roland Lazenby. Al margen de numerosos reportajes, entrevistas, crónicas y documentos publicados en diversos medios (Sports Illustrated, LA Times, Washington Post, ESPN, Big Blue History, etc).

Suscríbete a nuestras newsletter y no te pierdas ningún artículo, novedad, o menosprecio a Los Ángeles Clippers