Nació y creció en Detroit. Una vida dura que hacía juego con su carácter de acero, infranqueable. Una rareza psíquica que forjó a una persona que infundía miedo por igual tanto a amigos como a enemigos, a compañeros de equipo, a rivales o árbitros. Nadie quería cruzarse con aquel ejemplar de metro noventa y ocho y ciento diez kilos de músculo que podía golpearte en cualquier momento sin motivo aparente. No encontrarías a nadie que supiera qué pasaba por la cabeza de John, ni mucho menos a un inconsciente dispuesto a averiguarlo.

Su inflamable personalidad logró pasar suficientemente inadvertida en el único año que disputó con los Rockets de la Universidad de Toledo. Demostraba talento no solo para el baloncesto, también en el fútbol americano podría haber hecho carrera, y con ese dilema se entretuvo durante su año de ‘college’. A pesar de ello, su nombre no apareció en ninguna de las interminables veinte rondas del Draft de 1969 – la del esperado Alcindor – y el alero encaminó sus pasos a la ABA, concretamente a una de esas franquicias que vivieron en el alambre durante casi toda su existencia, los Pittsburgh Pipers, que cambiarían su nombre a Condors solo un año después, como si quisieran borrar toda prueba de que ellos trajeron al mundo del baloncesto profesional a aquel enorme demonio.

John Brisker poseía un lanzamiento sensacional, salvaje, tanto como su juego, tan talentoso como apartado de cualquier atisbo colectivo. En su primer año superó los veinte puntos por noche, algo que también lograría durante sus dos siguientes temporadas en los Condors. Pero Brisker no acaparaba la atención por su juego. Era un hombre salvaje, violento hasta el extremo, sobre todo con los blancos, a los que culpaba de su infancia miserable. Actuaba como un animal desatado, y no entendía de rivales o compañeros porque, para John, en algún momento todos serían enemigos.

Una de las escenas más famosas sucedió durante la temporada de novato de Brisker en Pittsburgh. Tras el descanso de un partido, los jugadores iban volviendo a la pista de los vestuarios. Todos, menos Brisker. Pasaban los minutos y las caras de los miembros de los Condors eran todo un poema. Se sucedían las carreras del vestuario a la pista. Algo estaba sucediendo. “Me contaron que le estaba pegando una paliza a un compañero de equipo”, relataría tiempo después John Vanak, el árbitro de aquella noche.

Su fiereza también tuvo sus adeptos, y el jugador se prestaba encantando a ellos. Alguno de los partidos de los Condors fueron publicitados con la imagen del jugador caracterizado como un boxeador dispuesto a tumbar a su rival sobre la pista, algo que desde luego no estaba muy alejado de la realidad que atemorizaba a toda una liga.

Una de las personas que más sufrió el racismo de John fue Walter Szczerbiak, el futuro mito madridista. Walter encarnaba en un solo perfil el objetivo predilecto de Brisker: era blanco, era novato y competía por su puesto. “Tuve que defender a Brisker en todos y cada uno de los entrenamientos. Era difícil. Y tenía miedo. John Brisker era agresivo y fuerte como un toro, pero sobre todo tenía mala actitud. Cada vez que le hacías una falta parecía un boxeador que venía a por ti. Odiaba que alguien le tocara, o que simplemente compitieras con él”.

El ciclo de John Brisker en la ABA fue un absoluto desastre a nivel colectivo, aunque era algo que parecía importarle bastante poco. Actuando como una isla en ataque, vivía holgadamente de su talento, que estimulaba por medio de unos retos personales que servían más como alimento de su propio ego que en beneficio del equipo. “Estaba obsesionado por coger rebotes a hombres mucho más altos que él”, rememoraba su compañero por aquel entonces, Charlie Williams.

El alero se fue haciendo cada vez más famoso por esa agresividad, que – probablemente empujada por sus primeros flirteos con la cocaína – no iba sino en aumento. Puñetazos sin venir a cuento, amenazas constantes a cualquiera que pusiera en duda su autoridad… Altercados que no le evitaron alcanzar el suficiente nivel para participar en dos partidos las estrellas de la ABA. En uno de ellos fue donde tuvo lugar otra anécdota que de tan irreal pudiera parecer exagerada, aunque sobran testigos que recuerdan lo sucedido.

A los oídos de John Brisker había llegado el rumor de que el premio por jugar el All-Star Game aquel año sería de trescientos dólares. Así, el alero llegó al pabellón con su mochila y alcanzó los vestuarios, sin cruzar palabra alguna con nadie. Jugaría con bastante desgana hasta que concluyó el partido. Mientras la organización se apresuraba en entregar los premios de la noche – Mel Daniels sería el MVP del partido -, John se encaminó apresuradamente en dirección a un objetivo, el comisionado de la ABA, Jack Dolph, que se encontraba ajeno a la bestia enrabietada que se le acercaba a toda prisa.

– ¿A quién estás buscando?

– A Jack Dolph, maldita sea.

– ¿Qué quieres?

– Mis trescientos dólares por jugar aquí. Y los quiero ahora.

Esa fue la febril conversación que se repetía por el graderío mientras Brisker se acercaba al anciano. Cuando al fin lo tuvo delante, repitió una vez más su demanda. El comisionado, absolutamente aterrado por aquel animal fuera de sí, sacó de forma temblorosa su cartera y, de ella, todo el efectivo de que disponía. Posiblemente la cantidad no llegara a los trescientos pavos prometidos, pero dio igual. Brisker metió el dinero dentro de su mochila y salió a toda velocidad del pabellón, sin ni siquiera cambiarse de atuendo. Nadie se atrevió a seguir sus pasos.

Aunque pudiera parecer imposible, la ABA tenía problemas aún más serios que Brisker, como su absoluto descontrol económico, y se iba desmoronando día a día. Los Condors, que comenzaron jugando en el maravilloso Civic Arena, terminarían deambulando por pabellones de instituto mientras la ruina carcomía a la franquicia. En el verano de 1972 terminaron por bajar la persiana y liquidar unos ruinosos tres últimos años en los que siquiera alcanzaron los Playoffs.

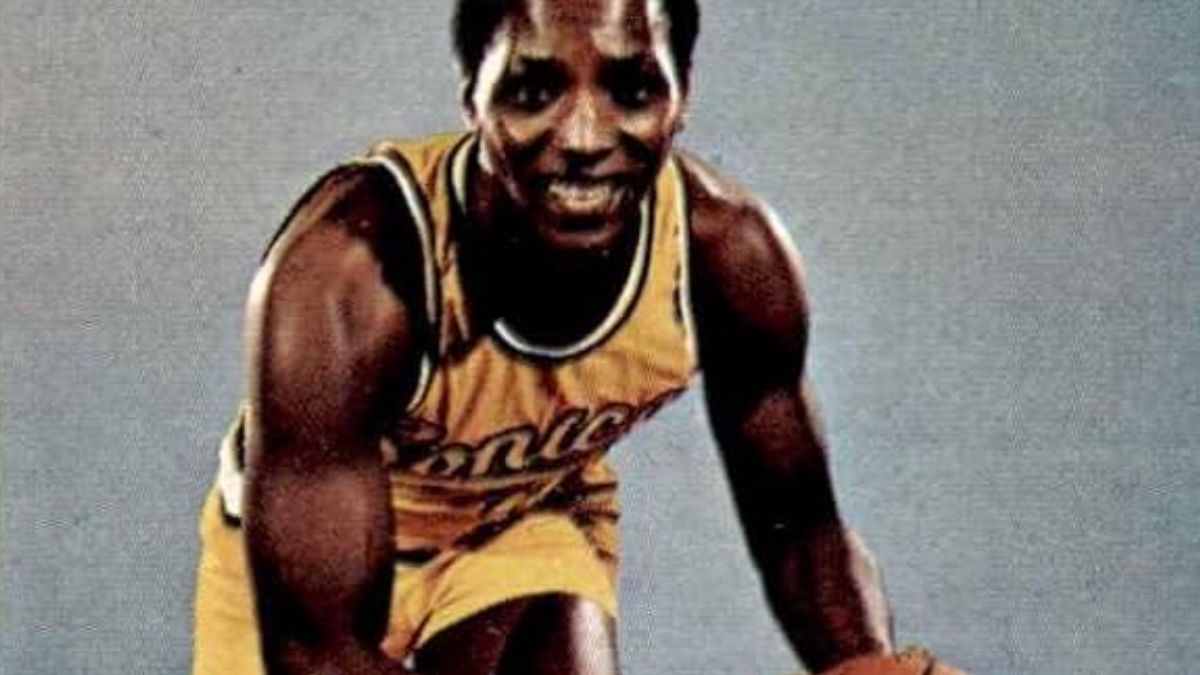

John Brisker comprendió que era el momento de cambiar de acera. Puso su vista en la NBA y, de forma ilegal – y por supuesto, tras amenazar de muerte a su agente si se lo ocurría desobedecerle – acabó fichando por los Seattle SuperSonics.

Casi cincuenta años después, suena complicado de creer que la NBA pusiera los ojos en un jugador al que le habían puesto como escolta un jugador de football para que no agrediera a su entrenador. Posiblemente ya alguno pensó entonces que era una locura siquiera la idea de domar a aquella fiera, aunque los casi treinta puntos que conseguía por noche pesaron más en la balanza a la hora de ofrecerle una nueva oportunidad.

Sin embargo, la mella de la cocaína iba haciendo cada vez más efecto en la vida de Brisker, que desplazó el baloncesto a una segunda prioridad.

“Comenzó a moverse en otros círculos, con gente de alto nivel. Tenía un gran coche y vestía de forma llamativa, con largos abrigos de piel y cuero”.

Ese descuido de la profesión se notó en su participación en el juego. Atrás quedaron los años brillantes en la ABA, una versión que apenas pudo lucir en la NBA, salvo en actuaciones muy esporádicas.

Una de ellas sucedió en uno de los escenarios más improbables. Brisker estaba semi apartado del equipo tras haberse saltado un entrenamiento. Aquel día los Sonics jugaban en Portland y el partido estaba resultando especialmente igualado. Brisker, por supuesto, no había jugado ni un instante tras la ausencia de la mañana, pero inesperadamente se acercó a su entrenador, Tom Nissalke, durante el tiempo muerto que iba a decidir el partido. “Déjame entrar, Tom, meteré ese tiro, te lo prometo”. Nissalke quedó conmocionado por las súplicas de aquel hombre que jamás pedía nada. Quizá no se atrevió a no hacerlo, pero contra todo pronóstico, dio entrada a pista a Brisker para aquella última jugada. Quedaban tres segundos y el marcador reflejaba empate. Le llegó la bola, botó un par de veces y se elevó para una de esas suspensiones imparables. Por supuesto, la pelota entró y los Sonics ganaron.

“Tenía esa especie de habilidad y confianza para conseguir ese tipo de cosas”.

Aquella acción fue probablemente la última que nos dejó como estrella baloncestística, casi como deportista. El John Brisker que se encuentra en 1975 Bill Russell, el entrenador de los Sonics aquella temporada, es una sombra del prodigio físico del lustro anterior en la ABA. Vencido por las drogas, pone tierra del baloncesto para siempre. Comienza una nueva y extraña vida.

Este texto es un extracto del artículo aparecido en #Skyhook11, y que todavía puedes adquirir aquí.

Suscríbete a nuestras newsletter y no te pierdas ningún artículo, novedad, o menosprecio a Los Ángeles Clippers

Pingback: La misteriosa vida y muerte del ex-NBA John Brisker - gusloans